살아 있는 생명은 누구나 불완전합니다. 사람도 호랑이도 그래서 연민을 느낍니다. 연민은 살아 있는 것들에 대한 까닭없는 아픔이며 막막한 슬픔입니다. - 6쪽

일인자만이 가지는 카리스마와 너그러움이 마음을 더 여유롭게 하여 자잘한 마찰은 아예 생기지도 않거나 뛰어넘어 버린다. 가지지 못했을 때의 악착스러움이 가졌을 때의 여유로 바뀌게 되고 그래서 같은 종족이나 인간과 같은 다른 종족과의 우연한 만남에서도 서로 간의 사고 없이 적절하고 품위 있는 양보가 이루어진다. - 27쪽

한 시대를 풍미하고 은퇴한 사람에게는 그에 걸맞은 명예와 존경의 향기가 남아 그의 말년을 감싸준다. 그러나 숲에서는 그렇지 않다. 야생호랑이가 늙어서 일인자의 자리를 내어준다는 것은 이인자로 내려오는 것이 아니라 지금까지의 위엄과 권위를 송두리채 잃어버리고 냉혹한 생존 투쟁의 정상에서 바닥으로 굴러떨어지는 것을 의미한다. - 45쪽

젊음에 대한 상실감과 그리움이 한 생명을 얼마나 약하게 만들 수 있을까. 꽃은 다시 피지만 젊음은 다시 오지 않는다. - 67쪽~68쪽

인간은 자연을 자신의 것으로 생각하기에 야생동물이 주변을 돌아다니고 자주 찾아오는 것은 용납하지 않는다. - 74쪽

동물들은 자기를 해치려는 사람인지 찬구가 되고 싶어하는 사람인지를 가려내는 눈이 있다. 표시가 나지 않아도 적의를 가졌는지 호의를 가졌는지 용케 알아내고 다가와 냄새를 맡거나 물러나 경계를 하곤 한다. - 80쪽

죽음 때문에 삶을 내팽겨쳐도 안 되지만 삶 때문에 죽음을 내팽겨쳐도 안 된다. 그것이 자연에서 죽음이 삶을 끌어 안고 삶이 죽음을 받아들이는 방식이다. - 84쪽

죽음은 이미 삶 안에 존재하여 묵은 삶이 흘러가야 새로운 삶이 온다고들 한다. 삶이 죽음의 시작이라면 허무는 존재를 안아주는 슬픔이다. 슬픔이 살아 있는 것들에 대한 막막한 연민이라면 연민은 시간이 흘린 낙엽이다. 낙엽이 지고 외로움이 찾아왔을 때 그것을 받아들이는 방식에 따라 존재의 양식은 달라진다. - 123쪽

모르는 척하면서 서로를 배려하는 것이 유일한 끈이었다. 아는 척하는 순간 다른 종간의 소통은 끝난다. 결국 혼자 가야 하며 그것이 살아 있는 모든 생명의 길이기 때문이다. - 173쪽

진실이란 대개 강한 아픔과 허무를 불러온다. - 182쪽

현실은 본질보다 늘 가까이 있고 그것이 풍기는 향기는 마약처럼 중독성이 강하다. - 210쪽~211쪽

자연이 우리에게 삶을 주었고 늙음을 주었다. 늙어감에 따라 예민함은 둔해지고 감각은 무뎌지고 감성도 잃어버린다. 내가 누구인지 무얼 하는지 또 어떻게 살아야 하는지조차도. - 221쪽

어쩌면 죽음과 슬픔과 사랑은 동의어 일지도 모르겠다. 어딘가에선 꽃이 피고 또 어딘가에선 꽃이 지고 있다. - 227쪽

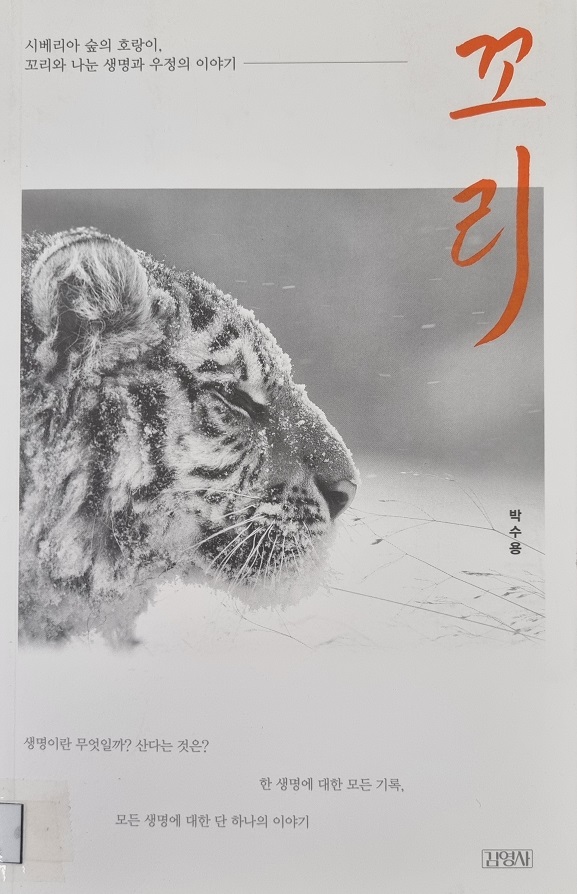

꼬리, 박수용

시베리아 왕대 호랑이와 만남, 이별

'책 속에서' 카테고리의 다른 글

| 돈을 쓰는 방식이 사회를 바꾼다 (0) | 2022.09.03 |

|---|---|

| 마음이 병든 건 착실히 살아왔다는 증거란다 (0) | 2022.08.09 |

| 경제성장은 더 나은 개인의 삶에 대한 것이다 (0) | 2022.08.04 |

| 알고리즘 책임으로 변명해서는 안된다 (0) | 2022.08.02 |

| 정의를 위한 분노의 절차는 무엇인가 (0) | 2022.07.30 |